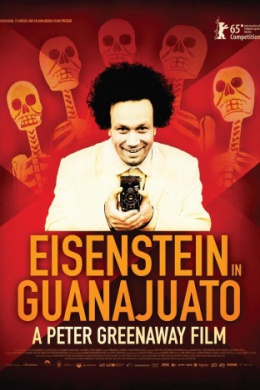

| Жанр | Биография, Комедия, Мелодрама |

| Хронометраж | 1 ч. 45 мин. |

| Режиссер | |

| Премьера | 11 февраля 2015 г. (В России — 3 января 2016 г.) |

| Киностудия | Yleisradio (YLE), ZDF/Arte, Mollywood, Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge |

| Страна | Бельгия, Финляндия, Франция, Мексика, Нидерланды |

| Бюджет | 2 472 000 евро |

| Сценарий | |

| Продюсер | , |

| Альтернативные названия | Eisenstein in Messico |

-

Стелио Саванте

Стелио Саванте

-

Bäck, Elmer

Bäck, Elmer

-

Якоб Ёрман

Якоб Ёрман

-

Майя Сапата

Майя Сапата

-

Питер Гринуэй

Питер Гринуэй

Режиссёр -

Alberti, Luis

Alberti, Luis

-

Slätis, Rasmus

Slätis, Rasmus

-

Owen, Lisa

Owen, Lisa

Содержание

В октябре 1931 года маститый кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, которому на тот момент тридцать три года, всё ещё девственник, путешествует по Мексике, работая над фильмом «Да здравствует Мексика!» (Que viva México), финансируемым частным образом американскими сторонниками коммунистов во главе с писателем Эптоном Синклером.

Эйзенштейн намерен провести несколько дней в Гуанахуато, прекрасном городе серебряных копей XVIII века, где собирается увидеть и заснять знаменитый Музей Мертвецов. Осведомлённый о враждебном отношении к нему в меняющейся при Сталине советской России, одинокий и тоскующий по родине Эйзенштейн сталкивается здесь с новыми способами мифологического мышления — далёкими от европейских традиций.

Он открывает идеи начала XX века, связанные с мифом о благородном дикаре, мифом о невинной жизни, плотскими сущностями секса и смерти. Открытия сильно потрясают его. На фоне этих декораций Эйзенштейн, очарованный свежестью и жизнеспособностью мексиканской культуры, проживает недолгую историю любви со своим гидом в Гуанахуато — молодым и женатым мексиканским историком Паломино Каньедо.

Эйзенштейн проводит в городе десять ярких и чувственных дней (каждый день последовательно пронумерован). Эти переживания изменили Эйзенштейна и сыграли ключевую роль в его жизни и кинокарьере.

Отзывы

-

ArturSumarokov

ArturSumarokov

12 октября 2015 г., 19:07Одним из основополагающих идеологических базисов всего мифо-, и кинотворчества Питера Гринуэя является тема взаимоотношений Художника с окружающим его миром, с самим собой и с искусством, в конце концов, не говоря уже о том, что Гринуэй в тех своих кинокартинах, посвященных постоянному созидательному процессу взаимодействия и взаимодополнения искусства как такового, существующего в экзистенциалистском лабиринте, на первый план выдвигал и образ самого Художника, переменчивый со временем. При этом изобретенный Гринуэем киноязык был многофактурен и многослоен, тяжеловесен и монолитен. Использование интертекстов и смешивание сугубо литературных элементов — слов, отдельных фраз, целых массивов текста для замены привычной классической формы нарратива, кино как книга, текст как изображение(слова самого Гринуэя) — это было успешно им проделано и в «Дневнике подушки», и в «Книгах Просперо», и в цикле о Тульсе Люпере, где в особенности авторская концептуальность достигла своего пика. Не менее примечательно и то, как Гринуэй, в котором от визуализатора-живописца всегда было намного больше, чем от самого кинематографиста, стремится к оживлению живописных полотен, с неистовым эстетизмом, но не барочным формализмом реконструируя полотна времен Классицизма в «Контракте рисовальщика», повторяя стиль Рембрандта в «Тайнах „Ночного дозора“ и витиевато перенося форму гравюр Гольциуса в „Гольциусе и Пеликаньей компании“».

Впрочем, суммировать все изыскания истинного мультиинструменталиста Гринуэя в единое целое практически невозможно, и ограничиваться лишь только темой кинематографа нереально, ибо сам Творец, хоть и считает, что кино мертво и требует возвращения к своему первобытному состоянию, однако в своей последней по счету крупной режиссерской работе, фильме «Эйзенштейн в Гуанахуато» 2015 года, представленном в рамках Берлинале и ставшем первой частью из дилогии об Эйзенштейне(вторая — «Рукопожатие Эйзенштейна» выйдет годом позже), обратил свой пристальный взор именно на кинематограф и на одного из его главных революционеров — Сергея Эйзенштейна, взяв за основу фабулы своего фильма общеизвестный факт о продолжительном заграничном путешествии не только Эйзенштейна, но и Григория Александрова вместе с оператором Тиссе за новыми идеями и формами. Однако Гринуэй субъективно обрезает большую часть заграничной истории Эйзенштейна, ограничив пространство сюжета лишь пребыванием режиссера в Мексике, в неслучайном Гуанахуато, где в 1931 году он работал над документальным фильмом «Да здравствует Мексика!». Причем сам мексиканский город Гуанахуато, издавна прослывший местом мистическим, является даже в большей степени настоящим героем картины, чем Эйзенштейн и его окружение. Это то самое место силы, магический питательный и витальный источник, где кажется сосуществуют в едином танце Жизнь и Смерть, нерушимые традиции и дух революционного брожения, древнее и новое. Гринуэй в буквальном смысле превращает Гуанахуато в город-сон и город-карнавал, город как средоточие собственной авторской философии, следующей по течению мысли самого Эйзенштейна. Камера выхватывает почти все достопримечательности Гуанахуато, делая фильм эдаким путеводителем по миру одного из самых ярких мексиканских городов — помимо Музея мумий в кадр попадает El Callejon del Beso, уютно зарифмовывая в рамках одного города темы Эроса-Танатоса, визуальная палитра картины все больше напоминает полотна Диего Риверы, музей которого тоже сверкнет в фильме буквально на секунду, а улочки, переулочки, площади и лабиринты тупиков сделают этот город чем-то потусторонним и столь похожим на многогранную личность самого Эйзенштейна. В картину с самого начала вторгается дух комедии дель арте, а реальным историческим персоналиям большей частью отводится роль воплощенных гринуэеевских метафор Человека Искусства, узже — Человека Кинематографа, который сам Гринуэй в своей картине не столько переизобретает заново, с чистого листа, сколь следует формализированно, дерзки и почти по-постмодернистски самим изысканиям поголубевшего Эйзенштейна(сомнительный факт нетрадиционности ориентации выдающегося русского мастера выдвинут на первый план, и в этом смысле «Эйзенштейн в Гуанахуато» сроднился с прошедшей крайне незаметно «Жизнью» Корбайна о Джеймсе Дине, тоже между тем с голубыми 50 оттенками).

Вот на экране оживают рисунки Эйзенштейна, раскованная рисованная анимация моментами становится важнее самого фильма, ибо именно там, среди мультипликационных вставок живет истинная идея ленты; мультиэкранное деление становится слишком типическим и чересчур нарочитым, даже уже по-гринуэевски навязчивым, а прямых цитат из фильмов самого Эйзенштейна оказывается вполне достаточно, чтобы фильм оказался самым доступным из всего, что когда-либо снимал Гринуэй при всем многоцветье происходящего на экране — форма не давит своим весом содержание, а кинематографическое наполнение не производит впечатление свалки, неряшливости. Каждый эпизод и мизансцена четко просчитаны. В этих даже барочных излишествах, в эксцентричной пляске камеры, в пестроцветье и китчевости в то время, как конспирологические ребусы в ленте отсутстуют совсем, видится даже стремление Гринуэя уйти от тяжеловесности своих предыщущих работ, и прийти так или иначе к закономерной простоте изъяснения. К большей что ли прозрачности действия, в котором ныне царствует дух празднества и карнавала.

Бесспорно, «Эйзенштейн в Гуанахуато» — это кино, полное лирических отступлений, размышлений вне заданной фабулы, существующей подчас бессистемно и бессюжетно, ярких эротических экзерсисов, один из которых разом уделывает «Калигулу» с «Волком с Уолл Стрит», но по факту выясняется, что из треугольника знаковой для Гринуэя темы Искусство-Любовь-Смерть именно последнее в картине было убрано напрочь, оставшись лишь на уровне намеков. Никто в картине не умирает, не гниет заживо, не жертвует собой во имя высших целей, а мумии остаются не более чем экзотическим дополнением к биографическому эпизоду самого Эйзенштейна. Искусство и Любовь(то, как ее понимает Гринуэй, естественно) побеждают все, как и извечная тяга человека к знаниям, к поиску самого себя, к новому пониманию целей искусства как такового. Эйзенштейн в прочтении Гринуэя лишен своей полумифической сущности, а представлен скорее обычным человеком, чей неограниченный талант все еще пребывает в брожении. И любовь для него кажется намного важнее, чем политическая целесообразность, чем даже желание создать нечто вне привычных для себя рамок. Режиссер обнажает не столько свою душу в картине, сколь тело, и Гринуэй с практически фетишистским удовольствием любуется голым Эйзентейном, попутно вкладывая ему в уста мысли о сущности человеческого бытия, о любви, о кино, о смерти и сексе. Вообще, обнаженное мужское тело в картинах Гринуэя всегда было чем-то большим, чем просто пикантным элементом. Полное обнажение по сути означает возвращение к истокам, к первобытности, так отчего бы не обнажить телеса того, кто сам привнес в кинематограф не только теорию, ставшую катехизисом, но и практику? Став по сути кинематографическим Адамом(Евы остались на периферии истории), которого, впрочем, изгнали из кинематографического Рая за правду и излишнюю своевременность deux ex Machina и deux ex Сensura, пришедшие на смену богам художественности.

Подборки

-

Фильмы об однополой любви

3444 фильма

-

Фильмы-биографии

1830 фильмов

-

Творческие профессии

805 фильмов

-

География кино

3512 фильмов

-

Байопик

71 фильм

-

Фильмы, в названии которых встречается мужское имя

5726 фильмов